La historia de Monseñor José María González y Valencia. Tercera parte

Lic. Helena Judith López Alcaraz

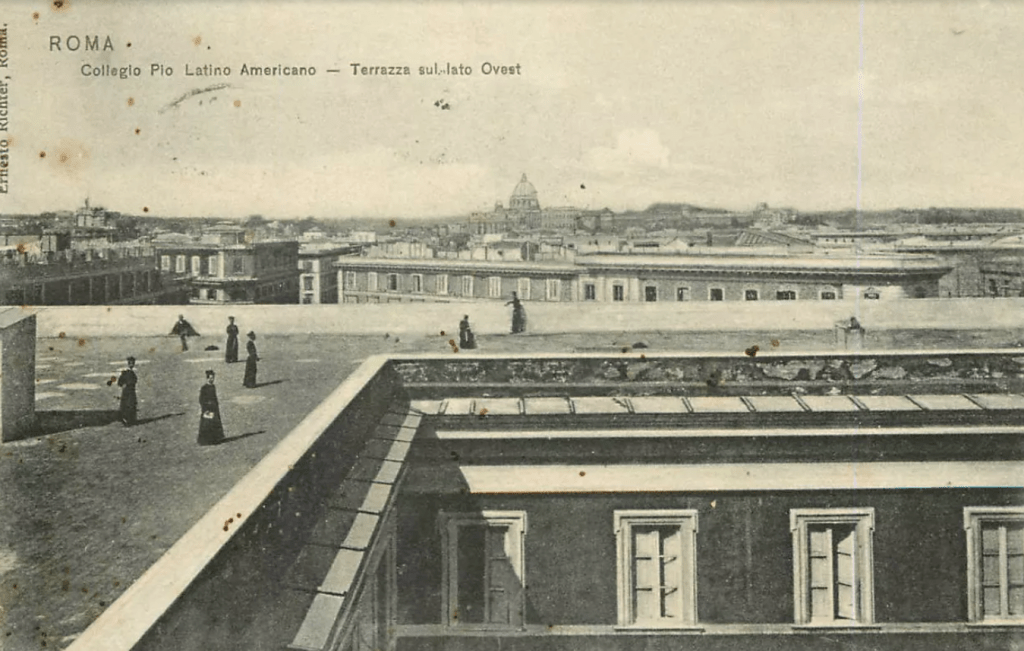

En 1925, en vista del agravamiento de la persecución religiosa bajo el flamante gobierno del sonorense Plutarco Elías Calles, el nuevo Obispo de Durango fue designado por sus compañeros del Episcopado para ir a la Ciudad de las Siete Colinas con el cometido de poner al tanto al Papa Pío XI sobre la precaria situación para los fieles y los sacerdotes y, en general, para el clero católico mexicano. Sería el acompañante de otro eclesiástico de su rango, Monseñor Miguel María de la Mora y de la Mora, a la sazón cabeza de la Diócesis potosina.

La otra misión sería pedirle instrucciones al Pontífice acerca de la defensa de las libertades que se le conculcaban a la Iglesia. El viaje fue realizado, y los lineamientos papales solicitados fueron plasmados en la carta apostólica Paterna sane sollicitudo, fechada el 2 de febrero de 1926, en la que Pío XI mandaba resistir a la persecución de forma pasiva pero firme, manteniéndose al margen de cualquier partido político. La misiva tenía por subtítulo “DE INIQUA CONDICIONE ECCLESIAE IN MEXICO ATQUE DE NORMIS AD CATHOLICAM ACTIONEM IBIDEM PROMOVENDAM”, que traducido del latín al español dice: “Sobre la inicua condición de la Iglesia en México y también sobre las normas respecto a la Acción Católica que, al mismo tiempo, habrán de promoverse”.

A su regreso de Roma, a sabiendas de que la situación empeoraría –los hechos de los primeros meses de 1926 lo ratificaron de forma fehaciente y categórica–, nuestro biografiado reunió a una comisión de teólogos para deliberar sobre cuáles serían las medidas a seguir en caso de que se hiciera efectivo el artículo 130 de la Carta Magna, en el cual –entre muchas cuestiones– se exigía que los presbíteros debían registrarse en un registro municipal o estatal para que se les diera autorización de ejercer su ministerio. El estudio de los teólogos arrojó una negativa ante tal sujeción. Sin tardanza, Monseñor González y Valencia mandó imprimir y distribuir una circular con aquellas pautas entre los sacerdotes de su jurisdicción. Días después, José Amador Velasco y Peña, el prelado de Colima, siguió sus pasos.

El 10 de marzo de 1926, a raíz de haber condenado la persecución en su Sexta Carta Pastoral, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate, primer Obispo de Huejutla –y ordenado sacerdote junto con Monseñor José María aquel lejano 28 de octubre de 1907–, fue apresado. Su compañero de Cotija no tardó en escribirle una carta abierta en la que externó su adhesión y su apoyo, y que fue publicada en diversos periódicos católicos.

Una vez suspendidos los cultos en todo México, Monseñor González y Valencia partió hacia Roma nuevamente. Pero antes de irse, el 17 de septiembre de 1926, redactó una Instrucción Pastoral fechada en la cual encomió la cooperación que las asociaciones católicas habían prestado a la labor de resistencia, cada vez más enérgica, de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, fundada en la capital del país en marzo de 1925.

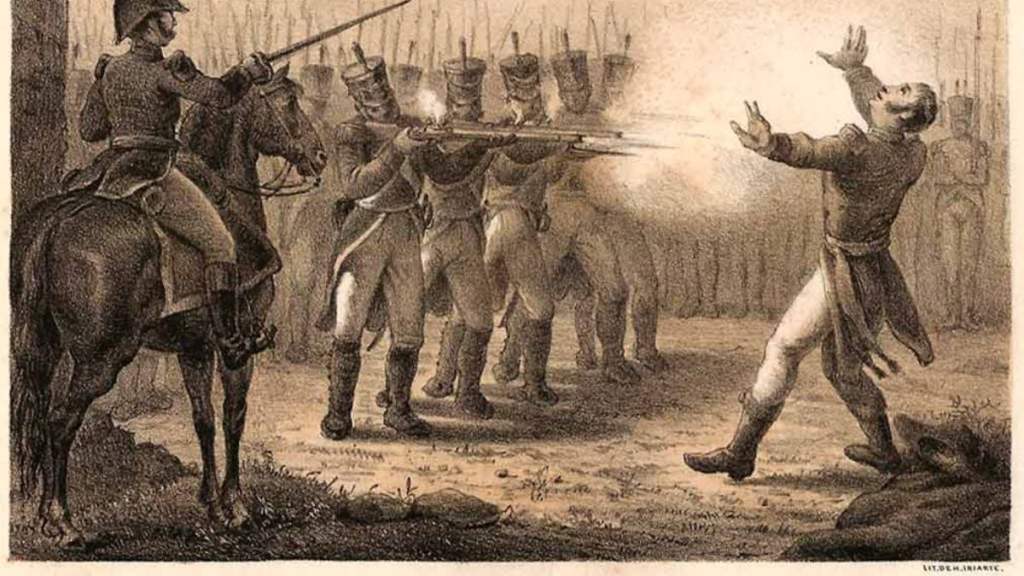

La coyuntura posterior al 1 de agosto de 1926, primer día sin Sacramentos en los templos, empeoró con velocidad alarmante. Los recursos pacíficos y legales se agotaron de modo inexorable. Comenzaron a caer las primeras víctimas católicas. Dos eclesiásticos, ambos Obispos, intentaron parlamentar con Calles, y éste lanzó un ultimátum a los católicos: las Cámaras o las armas. El memorial firmado por más de dos millones de creyentes y enviado a las primeras fue tirado a la basura. Los ánimos se exacerbaron sin remedio y, como cabía esperar, cada vez más personas empezaron a pensar en la segunda opción, la que quedaba, dada por el mandatario: la resistencia armada, que pasaría a la Historia con el nombre de Cristiada o Guerra Cristera, este último adjetivo creado por el mismo gobierno, que hizo mofa del grito de los defensores: “¡Viva Cristo Rey!”

A pesar de que estaban de acuerdo con que había que defender la fe y no permitir que ésta se perdiera en México, la postura de los integrantes del Episcopado mexicano sobre el movimiento armado no fue, ni remotamente, unánime. Lo que menos hubo entre ellos fue consenso. Por el contrario, sin demora, la división campeó.

Jean Meyer lo sintetiza de esta forma:

“[…] la mayoría de los prelados, indecisa, dejó en toda libertad a los fieles de defender sus derechos, como mejor les pareciera, una decena les negó el derecho de levantarse, y tres los alentaron a tomar las armas” (1977, p. 19).

Uno de ellos, como veremos, fue nuestro biografiado. Los otros dos fueron Manríquez y Zárate, a quien ya mencionamos, y Leopoldo Lara y Torres, Obispo de Tacámbaro. Hasta finales de 1926, reacios a la idea de una resistencia armada, los tres obispos habían prohibido a sus fieles que recurrieran a dicho recurso. Sin embargo, la gravedad creciente de los sucesos y de la persecución, que no tardó en suscitar mártires a lo ancho y largo del territorio nacional, los condujo a modificar su perspectiva.

En el caso de Monseñor José María, el 11 de febrero de 1927, su postura vino con la emisión de su Primera Carta Pastoral, dada en la Puerta Flaminia, afuera de Roma, en la que dirigió estas palabras a los fieles de su Diócesis:

“Séanos ahora lícito romper el silencio sobre un asunto del cual nos sentimos obligados a hablar. Ya que en nuestra arquidiócesis muchos católicos han apelado al recurso de las armas […] creemos de nuestro deber pastoral afrontar de lleno la cuestión y, asumiendo con plena consciencia la responsabilidad ante Dios y ante la historia, les dedicamos estas palabras: Nos nunca provocamos este movimiento armado. Pero una vez que, agotados todos los medios pacíficos, ese movimiento existe, a nuestros hijos católicos que anden levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo pensado largamente ante Dios y de haber consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, debemos decirles: Estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones” (citado en Barquín y Ruiz, 1967, pp. 43-44).

Tales enunciados estaban en consonancia con los juicios que, a título personal pero no por ello menos fundamentados, habían efectuado algunos teólogos y moralistas de universidades en Roma, entre ellos los sacerdotes Mariano Cuevas, S. J., y Arthur Vermeersch, de la Gregoriana, célebre por sus dictámenes.

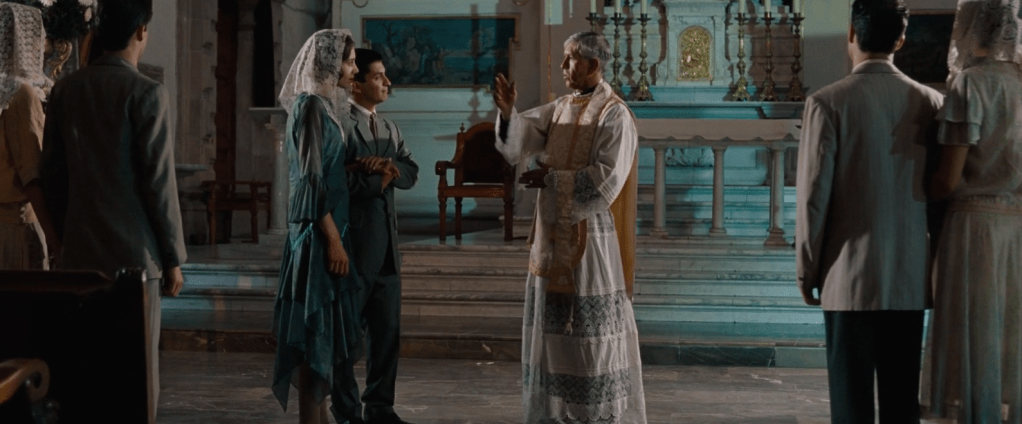

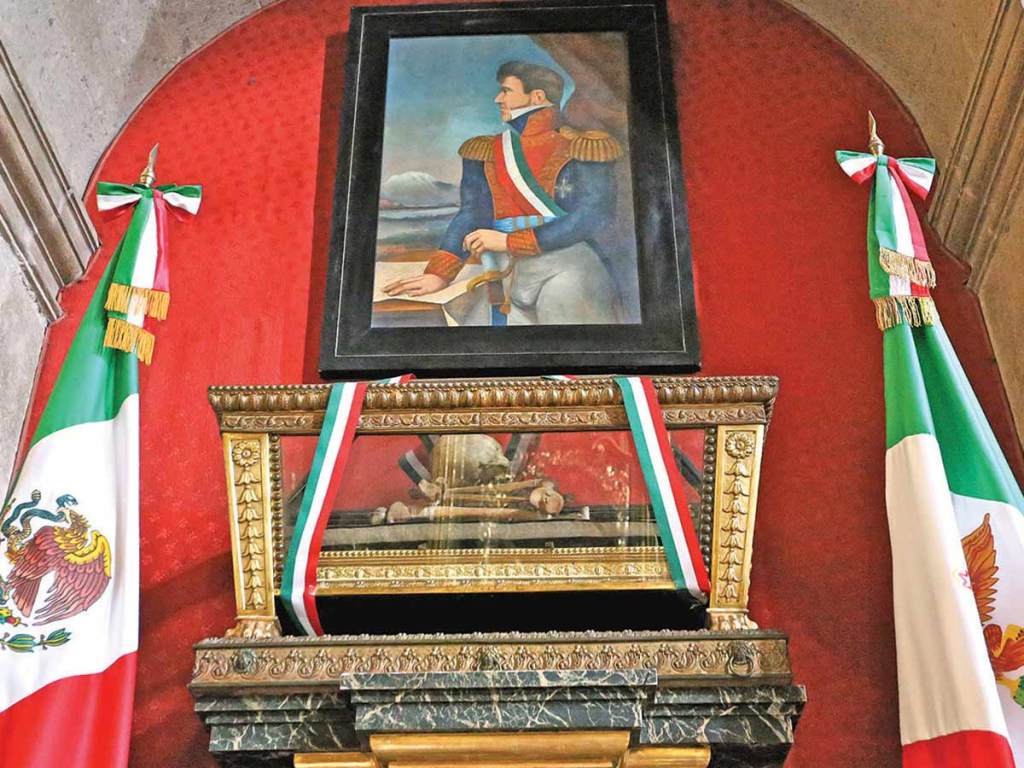

El licenciado Anacleto González Flores, paladín católico por excelencia en Jalisco que durante mucho tiempo se resistió a la idea de una defensa armada, no sólo por considerarla infructífera y contraria a sus ideales pacíficos sino por serias dudas morales, tuvo conocimiento de la Carta Pastoral de Monseñor González y Valencia poco antes de morir.

En su última noche, del 31 de marzo al 1° de abril de 1927, Anacleto se confesó con un sacerdote anónimo y, luego de recibir la absolución sacramental, estuvo comentando con él el contenido de la Carta Pastoral del esforzado Obispo de Durango, el único que hasta ese momento había hablado favorablemente sobre la lucha cristera de manera abierta y pública.

“Esto es lo que nos faltaba” le dijo al presbítero, aludiendo al documento. “Ahora sí podemos estar tranquilos”.

Y no sólo lo anterior: el verbo del prelado de Cotija encendió el suyo y lo movió a escribir sus últimas palabras para Gladium, el periódico que él editaba:

“Bendición para los valientes, que defienden con las armas en la mano la Iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, gozan, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida, de su Madre […] La sangre de nuestros mártires está pesando inmensamente en la balanza de Dios y de los hombres.

El espectáculo que ofrecen los defensores de la Iglesia es sencillamente sublime. El Cielo los bendice, el mundo los admira, el infierno los ve lleno de rabia y asombro, los verdugos tiemblan. Solamente los cobardes no hacen nada […]” (citado en López Alcaraz, 2023, p. 134).

Y concluía:

“Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde […] Todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber… los cobardes que se despojen de su miedo y todos que se pongan en pie, porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas a alcanzar la victoria de Dios y de su Iglesia” (pp. 134-135).

Unas horas más tarde, al filo de las tres de la tarde del 1° de abril, el abogado oriundo de Tepatitlán, hoy beatificado, caía bajo las balas del régimen callista, por odio a la fe, luego de numerosas y atroces torturas, en el patio del Cuartel Colorado en Guadalajara.

Al mismo tiempo, Monseñor José María proseguía su labor de apoyo moral a la Cristiada desde tierras europeas.

© 2024. Todos los derechos reservados.

Bibliografía:

Barquín y Ruiz, A. (1967). José María González Valencia, Arzobispo de Durango. México: Jus.

López Alcaraz, H. J. (2023). El Plebiscito de los Mártires: Drama biográfico sobre el Beato Anacleto González Flores. Guadalajara: Edición independiente.

Meyer, J (1977). La Cristiada. Tomo I: La guerra de los cristeros. México: Siglo XXI Editores.

Pío XI (2 de febrero de 1926). PIUS PP. XI. LITTERAE APOSTOLICAE. PATERNA SANE SOLLICITUDO*. Vatican.va.https://www.vatican.va/content/pius-xi/la/apost_letters/documents/hf_p-xi_apl_19260202_paterna-sane-sollicitudo.html