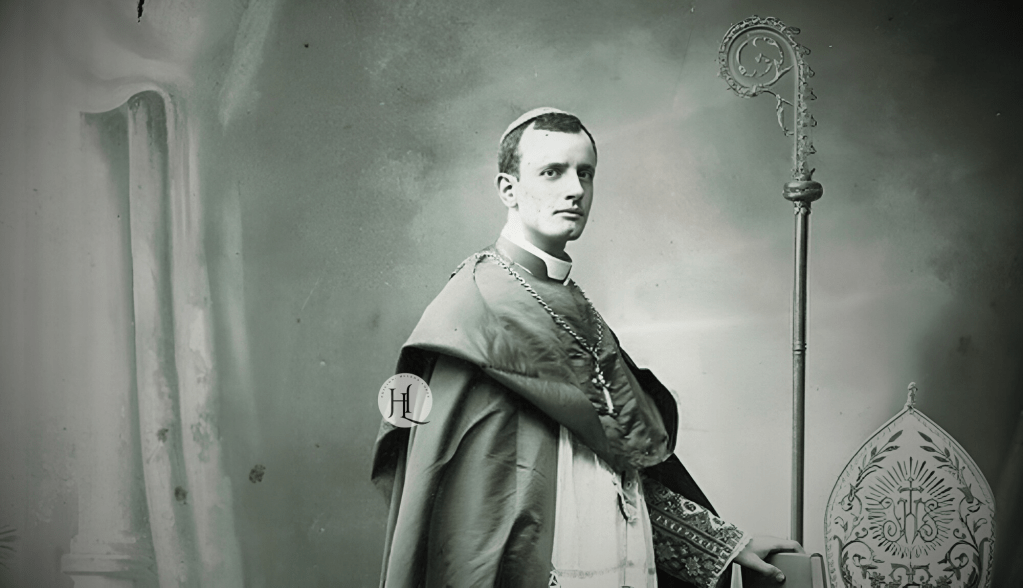

Breve semblanza de Monseñor José Dolores Mora y del Río

Lic. Helena Judith López Alcaraz, cronista honoraria adjunta de Sahuayo

El Episcopado Mexicano en tiempos de la persecución religiosa estuvo conformado, como cualquier grupo eclesiástico, por personalidades muy diversas. Empero, llama la atención que varios de ellos –de un total de treinta y ocho integrantes– eran originarios de Michoacán: Francisco Orozco y Jiménez, los hermanos Rafael y Antonio Guízar y Valencia, Leopoldo Lara y Torres, José María González y Valencia, Luis María Martínez y Rodríguez… y el hombre que encabezó a aquellos prelados como Arzobispo de México: Monseñor José Mora y del Río, a quien dedicamos esta entrada.

Nuestro biografiado vio la luz en Pajacuarán, Michoacán, el 23 de febrero de 1854 (en todas sus semblanzas se establece que fue el 24, pero el acta bautismal indica que fue el día que especificamos). Fueron sus padres el señor Miguel Mora y la señora Ignacia del Río. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la Parroquia de San Cristóbal por el presbítero Pedro Alcántar. Recibió los nombres de José Dolores –aunque siempre sería conocido por el primero–. Así consta en su fe de Bautismo, que a continuación reproducimos y transcribimos:

Al margen izquierdo: Pueblo de / Pajacuarán / José / Dolores

Dentro: En el año de 1.854, á 25 de Fbro., yo el Br. [1] D. Pedro Al- / cantar Ten.te de C. [2] por el señor Cura Don Pedro Ruvio bauticé / á un infante de este pueblo, de dos dias de nacido, á quien pu- / se por nombre José Dolores, h. l. [3] de D. Miguel Mora y Doña / Ygnacia del Río: padrinos Don Antonio Martinez i Doña / Jesus id. [4] no casados, vecinos de este, á quienes advertí su / obligacion, i para constancia lo firmé. Pedro Alcant.r

A semejanza de incontables clérigos michoacanos de su tiempo –algunos de los cuales, como él, llegarían a ser obispos–, cursó sus primeros estudios levíticos en el Seminario de Zamora. Recibió las órdenes menores y el subdiaconado en 1873. Luego, siendo un óptimo alumno, pasó a radicar a la Ciudad de las Siete Colinas para ingresar al Pontificio Colegio Pío Latino Americano, adonde también concurrieron otros futuros prelados –como Orozco y Jiménez, de Zamora, y González y Valencia, de Cotija–. Allí obtuvo su doctorado en Teología y Derecho Canónico. El 22 de diciembre de 1879, por fin, fue ordenado sacerdote en la Ciudad de México. Ya como presbítero, impartió clases en el Colegio Clerical de Jacona y fue nombrado párroco de esa población –hoy conurbada con Zamora–. Por esos años, en 1884, fue profesor de Amado Nervo, que habría de convertirse en célebre poeta y literato.

El 17 de enero de 1893 fue preconizado como primer obispo de Tehuantepec; el día de San José del mismo año fue consagrado y tomó posesión de su cargo, el cual desempeñó por ocho años. Allí destacó por su gran preocupación por los humildes, y organizó dos «semanas agrícolas» en beneficios de los campesinos: una en 1904 y la otra en 1905.

El 23 de noviembre de 1901 fue trasladado a la Diócesis de Tulancingo, que dirigió a lo largo de casi seis años, hasta que el 15 de septiembre de 1907 se le encomendó velar por la diócesis de León. Dos meses después, el 19 de noviembre, asumió su puesto como el quinto prelado en ocupar dicha sede.

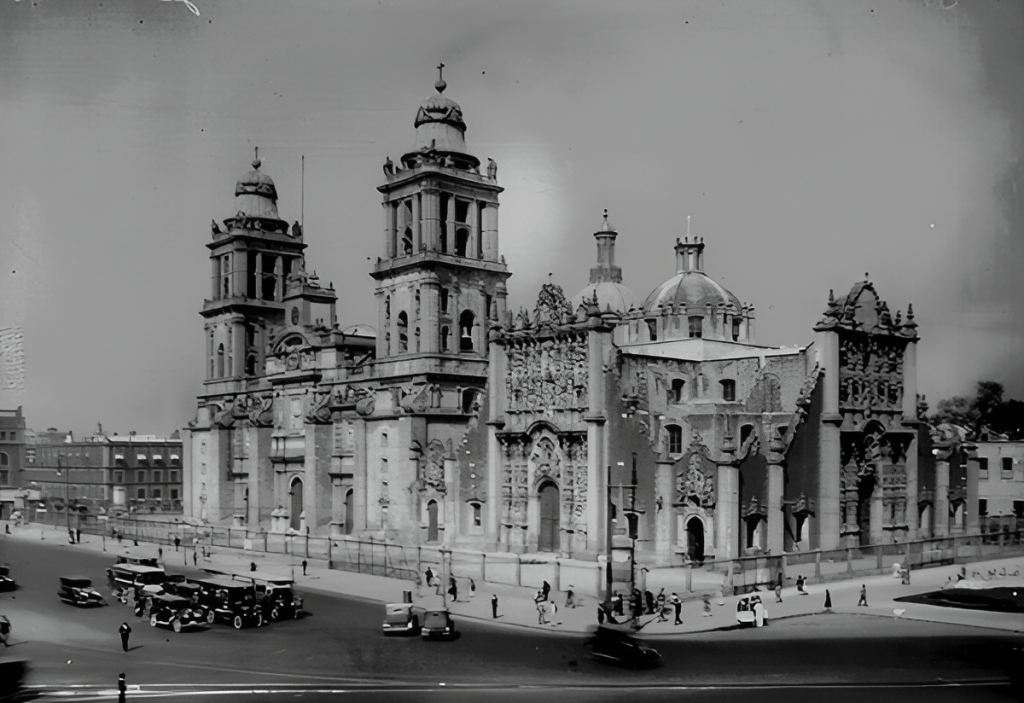

Su estadía como obispo de la jurisdicción leonesa no fue prolongada: el 2 de diciembre de 1908, festividad de Santa Bibiana, virgen y mártir, Monseñor José María fue nombrado Arzobispo de la Arquidiócesis de México. Fungiría como tal desde el 12 de febrero de 1909 hasta su deceso, acaecido en 1928.

A él le tocó vivir el ocaso final del Porfiriato, la caída del mandatario oaxaqueño, la convulsa situación política que siguió y, dentro de ésta, en 1911, la fundación del Partido Católico Nacional (PCN), al cual –a semejanza de otros compañeros suyos en el Episcopado– apoyó. Un año antes, en 1910, había bendecido e inaugurado el Colegio del Santísimo Sacramento. Asimismo, en septiembre de 1912, y por instancias suyas, fue fundada en la capital la Asociación de Damas Católicas Mexicanas (ADCM), que habría de convertirse en la UFCM (Unión Femenina Católica Mexicana). La agrupación prosperó notablemente gracias a la guía de Monseñor, quien además fue un gran promotor del catolicismo social que buscaba llevar a la práctica las enseñanzas de la Encíclica Rerum novarum, de Su Santidad León XIII.

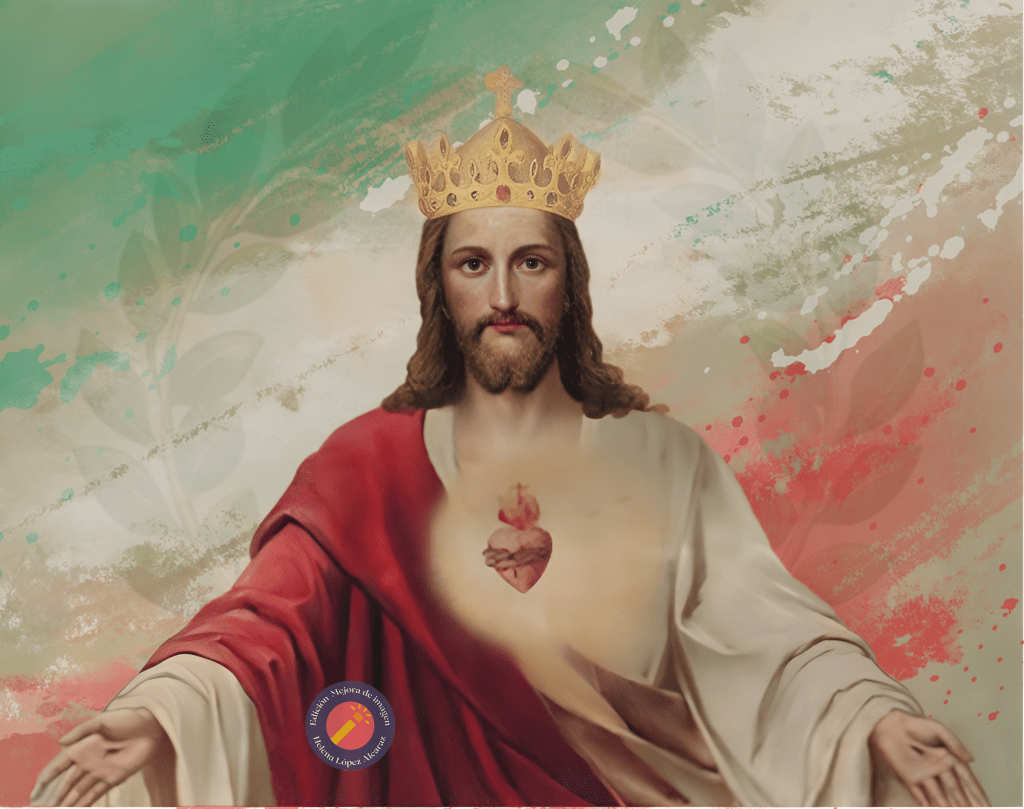

Después de que Francisco I. Madero fue derrocado y asesinado, al ascender Huerta al poder, José Mora y del Río se encargó de organizar la primera consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús, llevada a cabo el 6 de enero de 1914. El hecho de que Victoriano Huerta no se opuso a dicha iniciativa, sino que incluso envió representantes al acto religioso, además del tema del PCN y otros factores, desencadenaron el inicio de una cruel persecución religiosa por parte de los revolucionarios que se levantaron contra el régimen del usurpador de origen colotlense, en especial de los carrancistas –los llamados «constitucionalistas»– que se distinguieron por su inquina contra todo lo que fuera católico.

Cuando fue promulgada la Constitución de 1917, la cual contenía artículos que limitaban y coartaban la práctica de la religión católica y el ejercicio del ministerio sacerdotal, además de prohibir las órdenes monásticas y el culto afuera de los templos –entre otras disposiciones–, D. José Mora y del Río encabezó una enérgica protesta escrita por parte del Episcopado Mexicano. A su descontento se unieron los otros eclesiásticos de su rango. El documento, entre algunos puntos, decía:

“El Código de 1917 hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la Sociedad mexicana y los individuales de los cristianos, proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 (admitida en sus principios esenciales como ley fundamental por todos los mexicanos) reconoció a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos”.

La oposición del clero católico a la flamante Carta Magna se fue fortaleciendo los años siguientes, a la par de una persecución religiosa cada vez más sistemática y declarada por parte del gobierno. El conflicto se agravó a pasos agigantados y, eventualmente, llegó al punto de no retorno. 1921 fue, en verdad, un parteaguas que lo demostró de modo fehaciente.

El primer acontecimiento estuvo relacionado, justamente, con Monseñor Mora y del Río: el 6 de febrero, a eso de las 3:40 de la madrugada, una bomba estalló en la puerta del palacio arzobispal de la Ciudad de México, residencia de nuestro personaje. El prelado escuchó el estruendo, pero afortunadamente no sufrió daño alguno. Tampoco hubo heridos que lamentar. Eso no quitó, sin embargo, que la residencia sufriera grandes daños: además de la puerta principal, los cristales del ala izquierda del edificio se rompieron y un transformador de luz se trocó en añicos, al igual que las ventanas de la alcoba del hombre hacia quien iba dirigido el intento de asesinato.

Después del atentado, en los meses posteriores sobrevinieron otros ataques que, como el del 6 de febrero, quedaron impunes: el 1° de mayo, los bolcheviques izaron la bandera rojinegra en la Catedral tapatía. Lo mismo aconteció en la de Morelia. El 8 del mismo mes, en la capital michoacana, los rojos apuñalaron una imagen de la Virgen de Guadalupe. El 4 de junio, hubo otro bombazo en el Arzobispado de Guadalajara –Monseñor Orozco salió ileso–. Y el 14 de noviembre, en la Antigua Basílica –como puede leerse en otra entrada de este blog–, sucedió el intento de destruir la imagen de la Morenita plasmada en el ayate de Juan Diego.

La guerra entre el gobierno de Álvaro Obregón Salido y la jerarquía eclesiástica había empezado, y ya no habría vuelta atrás. En enero de 1923, a raíz de la bendición de la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, Monseñor Ernesto Filippi, delegado papal, fue expulsado del país. En octubre de 1924 se celebró el Primer Congreso Eucarístico Nacional, que derivó en sanciones para los empleados públicos que participaron y en nuevas hostilidades por parte del régimen, que alegó que la Constitución había sido violada por enésima vez.

Como cabeza del Episcopado Mexicano, Monseñor Mora y del Río no calló ante el recrudecimiento de las medidas persecutorias del régimen de Plutarco Elías Calles, que tomó posesión de la presidencia el 1 de diciembre de 1924. A finales de 1925 y en los albores de 1926, el cumplimiento estricto de la Carta Magna se dejó sentir con rigor a través de la expulsión de dos centenares de sacerdotes extranjeros y cierre masivo de colegios católicos, seminarios, conventos y hospitales que dependieran de la Iglesias, entre otras medidas. El 3 de febrero, en respuesta a tales atropellos, Monseñor Mora y del Río rindió declaraciones al periodista Ignacio Monroy, de El Universal, las cuales fueron publicadas al día ulterior en el periódico susodicho:

“La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. La información que publicó El Universal de fecha 27 de enero en el sentido de que emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al Derecho Natural, es perfectamente cierta. El Episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3o., 5o., 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra Fe y a nuestra Religión”.

La reacción del secretario de Gobernación, Adalberto Tejeda, no se hizo esperar. Al mismo tiempo que mandó consignar al Arzobispo, expresó que las palabras y actitud del prelado de Pajacuarán entrañaban

una rebeldía contra las leyes fundamentales y las instituciones de la República… El Estado permite que la Iglesia Católica ejerza sus funciones hasta el punto de no constituir un obstáculo para el progreso y desenvolvimiento de nuestro pueblo; pero no puede ni debe tolerar que ‘desconozcan y combatan’ las leyes constitucionales… Tiene el Gobierno la obligación de hacer respetar los postulados que las leyes le imponen y por tanto, el deber y el derecho de imponer su sanción a quienes las vulneren… esta Secretaría ya hace la consignación de los hechos, debidamente documentada, ante el señor Procurador de la República, sin perjuicio de llevar al señor Presidente los datos que ha podido recoger sobre el particular para que, con su superior acuerdo, se dicten las demás medidas que sean necesarias en relación con las actividades que desarrolla un grupo de católicos… en el papel de conspiradores contra el régimen y orden establecidos, a fin de reprimir con la energía que se requiera las actividades que fuera de la Ley pretenden ejercer.

El 21 de abril de 1927, Su Excelencia Mora y del Río pagó el precio del destierro a raíz de nuevas declaraciones, reproducidas en diversos diarios, en las que, sin ambages, defendió el derecho de los católicos a profesar su fe con libertad.

Agotado por largas penalidades, Monseñor José Mora y del Río falleció al cabo de un año de haber abandonado su patria. El deceso tuvo lugar en San Antonio, en Texas, el 22 de abril de 1928. No alcanzó a ver, por consiguiente, el trágico desenlace de la Guerra Cristera y los llamados “arreglos” en junio de 1929.

Sus restos fueron trasladados a México en 1947. Las honras fúnebres correspondientes fueron celebradas el 28 de noviembre en la Catedral Metropolitana. Allí, hasta nuestros días, descansa este valiente prelado.

Su vida, en honor a la verdad, es recordada como la de un pastor sabio y valiente, cuya labor pastoral y compromiso con la fe marcaron una etapa fundamental pero, al mismo tiempo, en extremo compleja y difícil en la historia de la Iglesia católica en México en tiempos de persecución religiosa.

Como último dato, un colegio en su natal Pajacuarán lleva su nombre.

Notas de la fe de Bautismo:

[1] Bachiller. Título académico de los presbíteros luego de acabar los estudios de Teología.

[2] Teniente de cura. Sacerdote nombrado por el párroco para ayudarlo en los menesteres y trabajos de su cargo. Cura auxiliar. Era lo que ahora se conoce como “vicario”.

[3] Hijo legítimo.

[4] Ídem. El mismo, lo mismo. En este caso se indica que eran los mismos apellidos.

© 2025. Todos los derechos reservados.

Bibliografía:

Arquidiócesis de León (2025). Mons. José Mora y del Río. Episcopologio. https://arquileon.org/obispos/mons-jose-mora-y-del-rio/

David, D. (1974). ¡Viva Cristo Rey! La rebelión cristera y el conflicto Iglesia-Estado en México. Austin: University of Texas.

Carmona, D. (2024). José Mora y del Río. Memoria Política de México. https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/MRJ54.html

Historia Eclesiástica Mexicana (2021). DON JOSÉ MORA Y DEL RÍO, PRECURSOR DEL CATOLICISMO SOCIAL.https://www.facebook.com/103963914718967/photos/a.104141874701171/271043878010969/?type=3