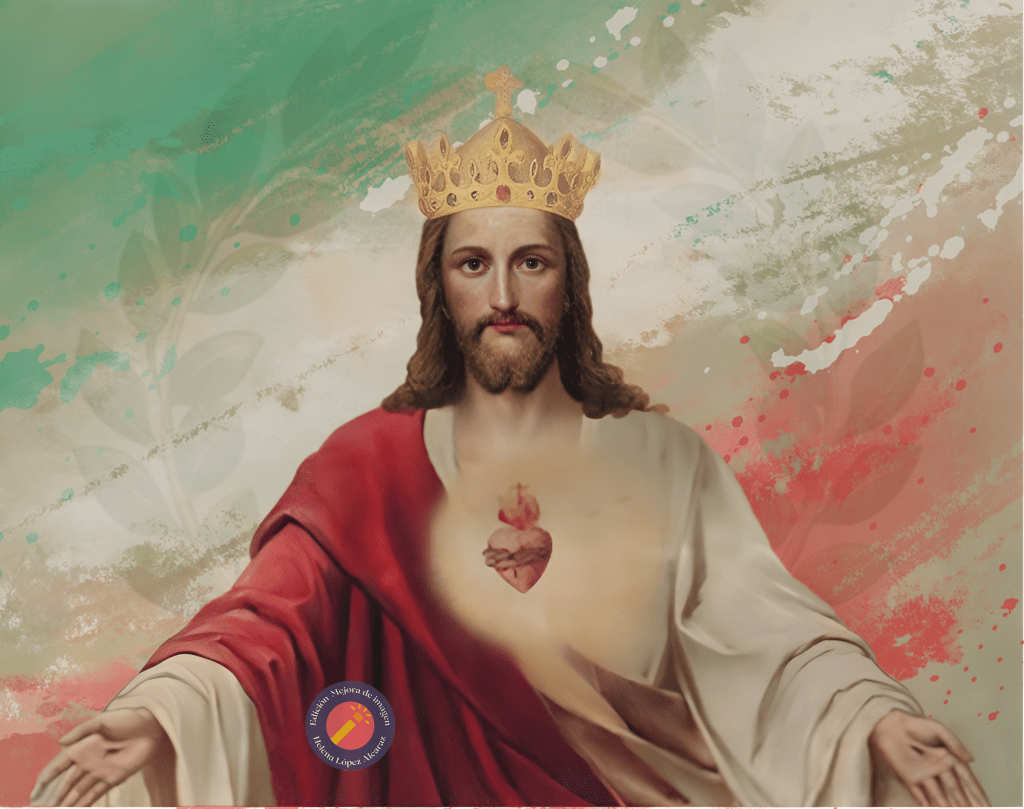

Historia de este célebre himno en honor de Jesucristo Rey

Lic. Helena Judith López Alcaraz

Esta hermosa pieza musical, a pesar de ser sumamente famosa y entonada actualmente por los fieles en Misas y procesiones eucarísticas y en las festividades en honor de Cristo Rey –y cómo olvidarlo, en Sahuayo, en el marco de los festejos en honor a San José Sánchez del Río–, tiene una historia muy poco conocida.

Es verdad, asimismo, que nuestros ascendientes ya cantaban esta canción desde los trágicos aunque gloriosos tiempos de la Cristiada y la persecución religiosa, y que de hecho fue gracias a esta gesta que sus versos y su melodía se popularizaron tanto que, hasta nuestros días, es ya un auténtico clásico musical cristero, aún más que otro bastante popular que inicia con las palabras: “Que viva mi Cristo, que viva mi Rey”. Como dato curioso adicional, incluso se le utilizó como tema principal de la música del filme “Padre Pro (Miguel Rico Tavera, 2007), sobre el Beato Miguel Agustín Pro, compuesta por José Luis Guzmán Wolffer. En una escena, poco antes de su martirio, podemos ver al jesuita y a sus compañeros de prisión entonándola, llenos de emoción; y después, durante los créditos, el espectador puede deleitarse con una versión que incluye las dos primeras estrofas.

¿Pero cuáles fueron los orígenes del “Tú reinarás”? ¿Quién fue su compositor? ¿En qué año surgió este hermoso cántico compuesto por estrofas de cuatro versos de nueve sílabas [1], y un estribillo con dos versos de siete sílabas y dos de nueve?

La canción original, contrariamente a lo que muchos –en especial nosotros, los mexicanos– pensarían, no fue compuesta en lengua española, sino en francés. El creador fue el sacerdote Francois Xavier Moreau en 1882. El himno primigenio, por su parte, se llama “Nous voulons Dieu” –la expresión en idioma galo para “Queremos a Dios”–, y fue compuesto en honor de Nuestra Señora de Lourdes con ocasión de una peregrinación que el presbítero realizó a la Grotte de Massabielle –mejor conocida como la Gruta de Lourdes–, a orillas del río Gave de Pau, Francia.

He aquí la primera estrofa y el estribillo, cuya traducción adjuntamos:

Nous voulons Dieu, Vierge Marie,

Prête l’oreille à nos accents;

Nous t’implorons, Mère chérie,

Viens au secours de tes enfants.

(Refrain)

Bénis, ô tendre Mère,

Ce cri de notre foi :

Nous voulons Dieu ! C’est notre Père,

Nous voulons Dieu ! C’est notre Roi.

Y la traducción al español:

Queremos a Dios, Virgen María,

presta el oído a nuestros acentos,

te imploramos, Madre querida,

ven en ayuda de tus hijos.

(Coro)

Bendice, ¡oh tierna Madre!,

este grito de nuestra fe.

¡Queremos a Dios! Es nuestro Padre.

¡Queremos a Dios! Es nuestro Rey.

El canto, muy pronto, adquirió notable relevancia litúrgica.

A su vez –prueba de su rotundo éxito musical y religioso–, existió una versión italiana del mismo canto, “Noi vogliam Dio, Vergin María”, cuya traducción es casi idéntica a la francesa:

Noi vogliam Dio, Vergin Maria,

benigna ascolta il nostro dir,

noi t’invochiamo, o Madre pia,

dei figli tuoi compi il desir.

(Ritornello)

Deh benedici, o Madre,

al grido della fe’,

noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre,

noi vogliam Dio, ch’è nostro Re.

En ambos casos, de cualquier modo, la única diferencia reside en la letra. La melodía es idéntica a la del himno cantado durante la persecución religiosa en México y la Cristiada, y cuyos acordes y notas son familiares para la inmensa mayoría de los católicos de nuestro país.

¿Quién compuso nuestra versión mexicana, la que cantaban los defensores de la fe en el combate y en los campamentos y que, con toda certeza, también salió de las fervientes gargantas de algunos de nuestros Mártires mexicanos, tanto de los que han sido elevados a los altares y los que no (la mayoría)? Sin importar lo exhaustivo de nuestra investigación, no hemos podido encontrar tan preciado dato, como tampoco el año del cual data la letra que conocemos. Quizá fue para los tiempos en los que Su Santidad Pío XI, mediante su Encíclica Quas Primas, instauró la Solemnidad de Cristo Rey en 1925, pero no tenemos ningún documento que avale, sustente o ratifique nuestra hipótesis.

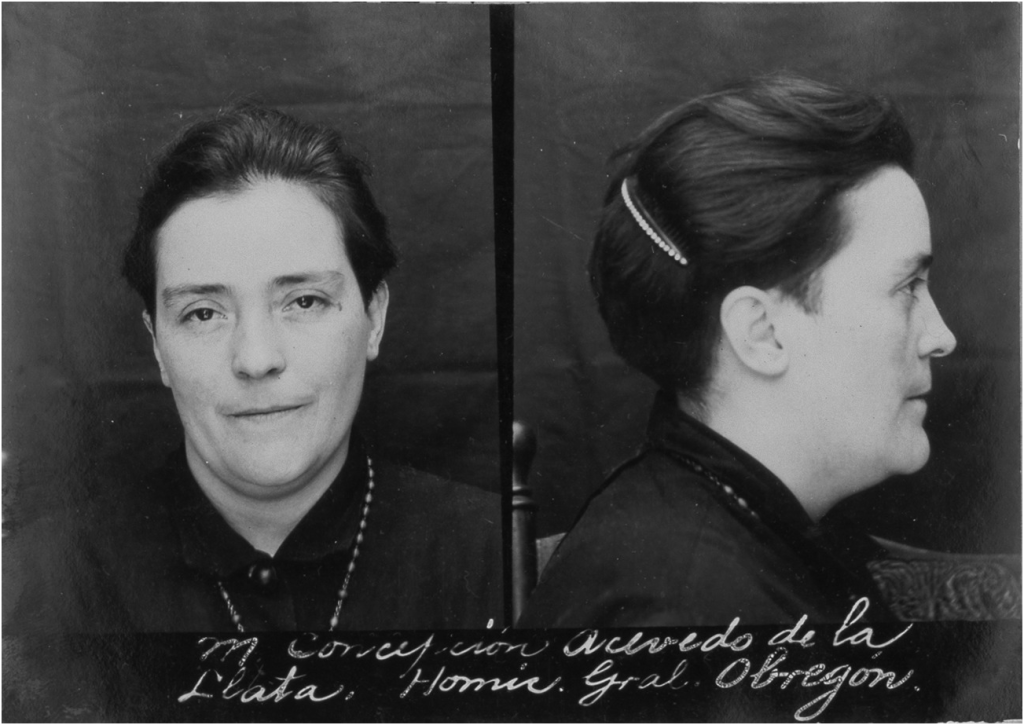

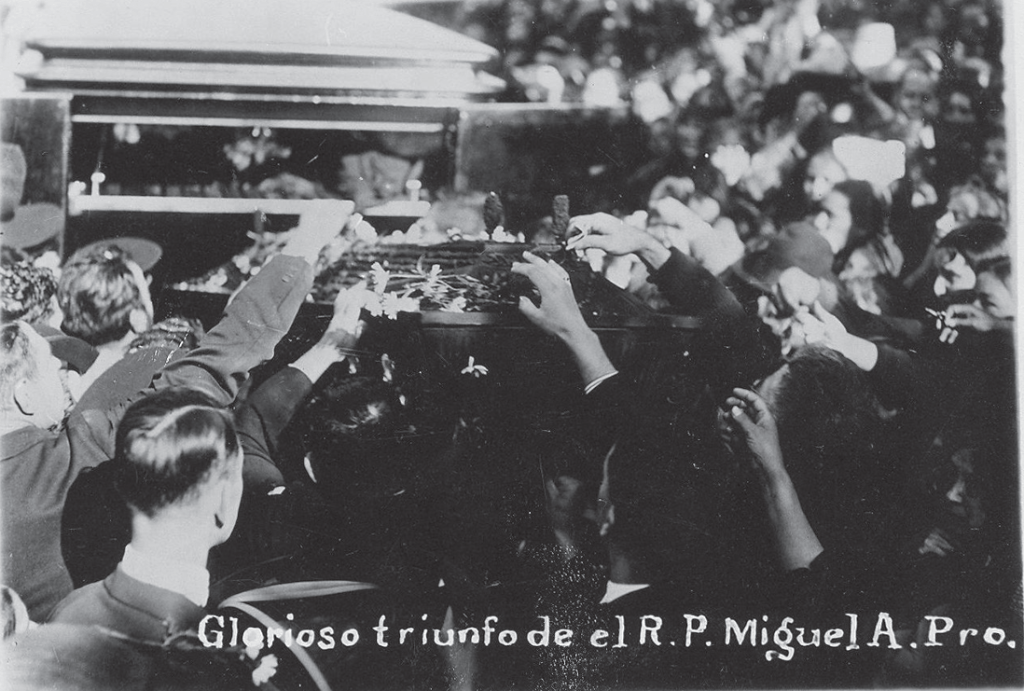

Lo que es innegable es que, independientemente del anonimato del compositor de la letra mexicana del “Tú reinarás”, desde aquellos ayeres, ya a mediados de la década de 1920, aquél se convirtió en una canción indispensable para los católicos mexicanos, y en una infaltable para las ceremonias relacionadas con Cristo Rey y con todos los que, independientemente de su edad, sexo o condición, dieron su vida por Él y por la religión católica en nuestra patria. Es maravilloso y sobrecogedor ver que, pese al paso inexorable de las décadas –y dentro de poco, de una centuria–, y de cómo se han modificado las costumbres, este bellísimo himno sigue conservando esa vigencia apabullante, la misma que tuvo un 24 de noviembre, pero de 1927, cuando una ingente multitud acompañó los restos del sacerdote Miguel Agustín Pro Juárez y de su hermano Humberto al panteón de Dolores, en un funeral apoteósico.

Para terminar, por último, compartimos la letra completa de esta canción que los mexicanos, tomando prestada la melodía [3], hemos hecho tan nuestra:

¡Tú reinarás!, este es el grito

que ardiente exhalan nuestra fe

!Tú reinarás!, oh Rey Bendito

pues Tú dijiste: “¡Reinaré!”Coro:

Reine Jesús por siempre,

reine Su corazón,

en nuestra patria, en nuestro suelo,

que es de María la nación.Tu reinarás, dulce esperanza,

que el alma llena de placer;

habrá por fin paz y bonanza,

felicidad habrá doquierTu reinarás en este suelo,

te prometemos nuestro amor.

¡Oh buen Jesús!, danos consuelo

en este valle de dolor.Tú reinarás, reina ya ahora,

en esta casa y población [2],

ten compasión del que te implora

y acude a Ti en la aflicción.Tú reinarás, toda la vida

trabajaremos con gran fe

en realizar y ver cumplida

la gran promesa: “¡Reinaré!”

Notas:

[1] El eneasílabo es un verso de arte mayor conformado por nueve sílabas, cuyo uso es poco frecuente en español. Cuando se emplea, aparece sobre todo en los estribillos de canciones de tradición oral.

[2] En otras versiones dice: “en toda casa y población”.

[3] Algo idéntico a lo sucedido con la música de la Marcha Real Española (o Marcha de Granaderos), actual Himno Nacional de la madre patria, para dar lugar a la canción que empieza con las palabras “La Virgen María es nuestra protectora” y que, en cierta parte, dice: “Somos cristianos, y somos mexicanos. / ¡Guerra, guerra contra Lucifer!” Al igual que con “Tú reinarás”, no se conoce al autor de la letra.

© 2024. Todos los derechos reservados.

Fuente:

Tomado de nuestra publicación original del 27 de octubre pasado, con ocasión de la Solemnidad de Cristo Rey –que, en el calendario anterior a las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, y tal como lo especificó el Papa Pío XI al instituir la fiesta en 1925, se celebra el último domingo de octubre, el inmediatamente anterior a la Solemnidad de Todos los Santos–, en la página Testimonium Martyrum (expresión latina para “Testimonio de los Mártires”). Naturalmente hemos enriquecido el texto para esta entrada.