Breve semblanza de Monseñor José Amador Velasco, Obispo de Colima durante la Cristiada

Lic. Helena Judith López Alcaraz, cronista honoraria adjunta de Sahuayo

Su nombre brilla con esplendor al lado del de Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, el V Arzobispo de Guadalajara. Ninguno de los dos abandonó a los fieles que les habían sido encomendados. Poniendo el ejemplo a sus sacerdotes, optaron por ocultarse y seguir impartiendo los consuelos de la religión, con grave riesgo de su vida. Su nombre era José Amador Velasco y Peña.

Naturalmente, el prelado originario de Zamora que tuvo a su cargo la Diócesis de Chiapas y la Arquidiócesis tapatía es mucho más conocido. El día de hoy, en honor a la justicia, le dedicaremos un espacio a su contraparte originaria de Jalisco pero que, por disposición de la Providencia y de la Santa Sede, dirigió la Diócesis de Colima.

Nuestro personaje vino al mundo en Villa de la Purificación, Jalisco, el 30 de abril de 1856. Sus padres fueron Ricardo Velasco Michel y María Eduarda Peña y Bracamontes. Recibió el Sacramento del Orden Sacerdotal el 12 de noviembre de 1879 a los veintitrés años.

Una vez como presbítero, impartió clases en el Seminario Conciliar Tridentino de Colima. Fue vicerrector entre abril/mayo de 1886 y abril de 1889, año en que ascendió en la jerarquía del plantel y fue designado rector. Trabajó como tal hasta el 2 de diciembre de 1895. Al acabar ese año, fue nombrado párroco de Autlán de Navarro. Al frente de dicha parroquia, lleno de celo, aprovechó para erigir la vicaría de Tonaya. En 1900 se le dio el cargo de vicario general de la Diócesis colimense.

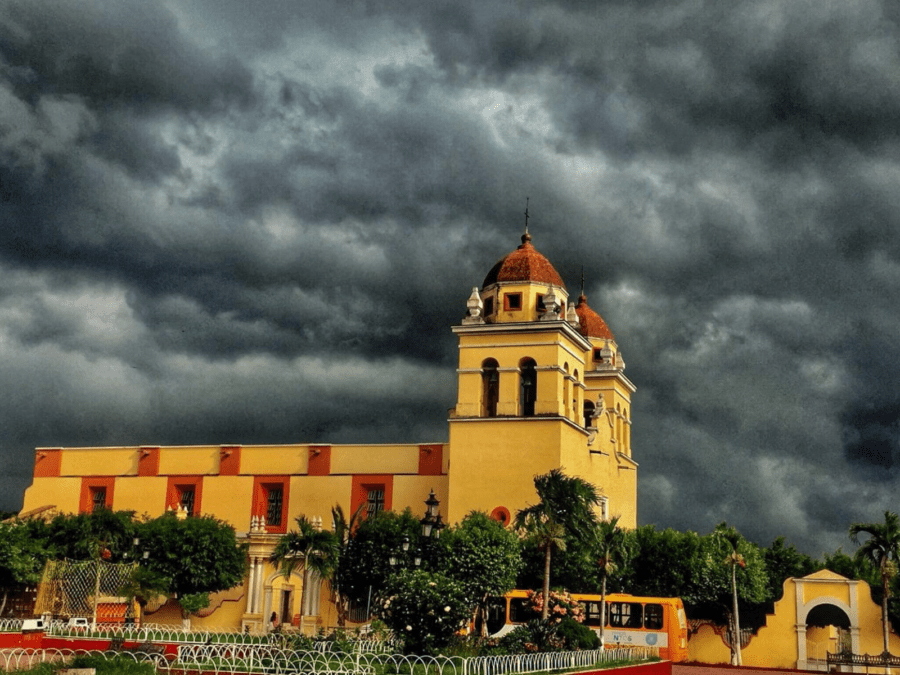

El 30 de julio de 1902, el Papa León XIII –autor de la célebre «Rerum Novarum»– le encomendó esta jurisdicción eclesiástica, convirtiéndose en su IV Obispo y en sucesor de Monseñor Atenógenes Silva. Fue consagrado el 30 de agosto de 1903 por el IV Arzobispo de Guadalajara, José de Jesús Ortiz, predecesor de Francisco Orozco y Jiménez. Ese mismo año, el 4 de octubre, colocó y bendijo la primera piedra de la flamante parroquia de San Francisco de Almoloyán (actualmente templo parroquial dedicado al Seráfico Padre y situado en el centro de Villa de Álvarez, Colima).

Al frente de su Diócesis, Monseñor Amador Velasco enfrentó los convulsos y terribles años de la Revolución Mexicana. Esto no le impidió tratar de velar por los suyos. En diciembre de 1912, justo en la Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, instituyó el primer cabildo de la Catedral de Colima.

Sin embargo, aquella calma no duraría mucho, pues llegó al punto de ser desterrado en 1915 por disposición del gobernador Juan José Ríos, perteneciente al bando constitucionalista –quienes, como hemos visto en otras entradas, eran famosos por su animadversión contra el clero y, en general, contra el catolicismo–.

De modo particular, Monseñor Amador vivió en primera línea el recrudecimiento de la persecución religiosa en la década de los 20’s, máxime a partir de 1926. Al imponerse en marzo una legislación que limitaba el número de sacerdotes en Colima y exigía que se registraran como empleados del gobierno, el prelado se rehusó, junto con sus sacerdotes, a acatar la disposición.

He aquí un fragmento de la carta que envió Monseñor a las autoridades de Colima, encabezadas por Francisco Solórzano Béjar:

Delante de Dios y de todos mis amados diocesanos, declaro también que antes quiero ser juzgado con dureza por aquellos que sobre este delicadísimo asunto han provocado mi actitud, que aparecer lleno de oprobio y vergüenza en el tribunal del Juez Divino, y merecer la reprobación del Supremo Jerarca de la Iglesia… reitero a ustedes de la manera más formal mi inconformidad con el decreto por el cual la autoridad civil del estado de Colima se permite legislar sobre el gobierno eclesiástico de mi diócesis… (citado en Meyer, 1980, pp. 248-249).

El 5 de abril de 1926 hubo una manifestación multitudinaria en la capital de Colima. La gente exigió la revocación del decreto y, eventualmente, los hechos tomaron un cariz violento: los policías, vestidos de paisano, atacaron a tiros a los manifestantes. Hubo al menos siete muertos.

Ante la negativa del gobierno a dar marcha atrás en las leyes antirreligiosas, el prelado tomó la determinación de suspender el culto en toda la entidad. Lo mismo había hecho Monseñor Orozco y Jiménez en 1918 en Jalisco. Esto tuvo lugar el 7 de abril, la fecha límite que Solórzano Béjar había fijado como límite para que los clérigos se registraran.

Todo el pueblo colimote se volcó en un programa de luto y penitencia, aunado a la ya conocida táctica del boicot económico que, en los lares jaliscienses, tan buenos resultados había producido. Los estragos no tardaron en notarse, y el gobierno planteó la posibilidad de atenuar las leyes “con tal de que se reanudara el culto” (Meyer, 1980, p. 251). Pero Monseñor Velasco, desconfiando de las promesas meramente verbales del régimen, se negó. Cualquier intento de moverlo a capitular fue infructuoso. Ni siquiera tuvo éxito la tentativa de lograr que Monseñor Francisco Orozco interviniera. “Yo, por mi parte, pido a Dios que cuando me llegue la ocasión, sepa guardar la gallarda actitud del Sr. Obispo de Colima” relata el P. Enrique de Jesús Ochoa Santana, el famoso “Spectator” (1961, p. 73).

El obispo oriundo de Villa de la Purificación se retiró a Tonila, en territorio de Jalisco pero perteneciente a la Diócesis de Colima, y allí atendía a los fieles. El culto público, al menos en ese lugar, continuó como de costumbre.

En Colima, mientras tanto, los presbíteros y el resto de los seglares tampoco aceptaron negociar.

En efecto, tal como explica Jean Meyer (1980),

En Colima, el gobernador encontró la resistencia del clero, y su perseverancia no obtuvo otra cosa que la movilización de los católicos y una decisión que explica la importancia que adquirió el alzamiento cristero en esta región (p. 252).

En julio de 1926, el Episcopado mandó que en las iglesias de toda la República ya no hubiera ninguna función litúrgica en la que fuera precisa la intervención de un presbítero. Fue replicar, en el resto del país, lo que ya se había puesto en práctica en Colima.

Ante esta situación, Monseñor José Amador fue, junto con el Arzobispo de Guadalajara, el único Obispo mexicano que siguió atendiendo espiritualmente a sus feligreses, aun a salto de mata, con gran riesgo de su vida. A pesar de ser ya septuagenario, visitaba rancherías y se ocultaba donde fuera posible, todo para continuar administrando los Sacramentos. Jean Meyer lo corrobora al afirmar que “Durante tres años […], burlaron los esfuerzos que por descubrirlos hacía el gobierno y administraron sus diócesis, sin ser denunciados jamás, protegidos por un pueblo entero” (1980, p. 358). Porque, nos dice el mismo autor, “fueron también los únicos que siguieron una política inquebrantable: echarse al campo para compartir la suerte de su grey y subvenir a sus necesidades, aguardar a que Roma decidiera y obedecer sin réplica” (p. 348).

Leamos lo que nos dice sobre él el P. Enrique de Jesús Ochoa:

Fue al terminar el otoño, acercándose ya los días del invierno, cuando el amado Pastor de la grey colimense, el Excmo. Sr. Dr. D. José Amador Velasco, abandonó los poblados para remontarse a las abruptas serranías de su Diócesis, allá por el lado oriente, colindando con Michoacán. Contaba entonces (con) 70 años de edad. Delicado, enfermo, lleno de achaques, el virtuoso Obispo de Colima Mons. Velasco se formó el propósito de no abandonar a sus hijos, aunque le costara la vida (1961, p. 98).

Monseñor Amador vivió justo veinte años después de que la Guerra Cristera acabara oficialmente. Falleció el 30 de junio de 1949 en Colima, capital del Estado homónimo, y fue sepultado en la Catedral de la misma ciudad. Tenía noventa y tres años. Su sucesor fue Monseñor Ignacio de Alba.

© 2026. Todos los derechos reservados.

Bibliografía:

Belgodere, F. & Havers, G. M. (1994). Obispos mexicanos del siglo XX. Guadalajara: Libros Católicos.

Catholic Hierarchy (s. f.). Bishop José Amador Velasco y Peña †. https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bamadorv.html

Instituto Electoral del Estado de Colima (2026). Villa de Álvarez. https://ieecolima.org.mx/vdea2.html

Meyer, J. (1980). La Cristiada. Tomo II. México: Siglo XXI Editores.

Spectator (1961). Los cristeros del volcán de Colima. México: Jus.

Velasco Murguía, M. (1988). La Educación Superior en Colima. Tomo I. Colima: Universidad de Colima.

Villaseñor Bordes, R. (1988). Autlán. Gobierno de Jalisco & Secretaría General Unidad Editorial.