La Coronación Pontificia de la Santísima Virgen de Guadalupe (Primera parte)

Lic. Helena Judith López Alcaraz

Para ningún mexicano es secreto que la Santísima Virgen, en su advocación de Guadalupe, es la soberana indiscutible de nuestro país y de nuestro terruño, al cual dejó su sagrada imagen. Desde que se apareció en el cerro del Tepeyac, en el lejano año de 1531, su importancia ha sido tal que la cultura mexicana, unión de españoles e indígenas, no puede comprenderse sin Ella y su portentosa intervención. No en vano los cristeros e incontables católicos entonaban con fervor aquellos versos del estribillo del celebérrimo himno “Tú reinarás” en el que afirmaban, con conmovedora convicción, que la Nación Mexicana le pertenece no sólo al Rey, el Hijo, sino también a la Reina, Su Madre:

“Reine Jesús por siempre,

reine Su Corazón,

en nuestra patria, en nuestro suelo,

que es de María la Nación”.

En el ocaso del siglo XIX, ya bajo el mandato de don Porfirio Díaz Mori, los católicos mexicanos sintieron el deseo de ratificar e institucionalizar el reinado de la querida y venerada Morenita en nuestra patria con todas las ceremonias canónicas requeridas. No fue, como señala Traslosheros (2002), el anhelo de unos cuantos, sino de la Iglesia mexicana en general, representada por sus prelados y feligresía (p. 105).

La idea no era nueva, cabe aclararlo: ya desde el siglo XVIII, el viajero e historiador italiano Lorenzo Boturini Benaduci (1698-1755), ferviente promotor de la devoción a la Guadalupana en la Nueva España, había gestionado el permiso del Vaticano, llevado a cabo la petición correspondiente el 18 de julio de 1738 y conseguido el decreto necesario en 1740. Por desgracia, Boturini fue terriblemente perseguido por el virrey Pedro de Cebrián y Agustín (1687-1752), V conde de Fuenclara, y eventualmente arrestado y deportado a España en 1743. Un año antes de su muerte, en 1754, el Papa Benedicto XIV emitió el Breve Non est quidem, por el que la Santa Sede reconocía a Nuestra Señora de Guadalupe como patrona universal de la Nueva España, en respuesta a la solicitud del jesuita criollo Juan Francisco López (Escamilla González, 2010, p. 254). Pero la Coronación no se efectuó, y Boturini murió sumido en la pobreza en mayo de 1755.

A pesar de la educación laicista y de corte netamente positivista que proliferó en las escuelas oficiales durante el Porfiriato, la intensidad de la vida católico en México se dejó sentir con renovado vigor. La frecuencia creciente en la recepción de los Sacramentos, el aumento de asociaciones piadosas y la intensificación de la piedad en templos y hogares que permitió la política de tolerancia del presidente Díaz se vio fortalecida por aquel anhelo, acariciado desde tiempos pasados. A decir del padre jesuita Mariano Francisco Cuevas García, tanto el pueblo mexicano como el sentido católico de la nación en sí “necesitaba ya una explosión de devoción y de afecto […]. En estos casos, por un impulso de sangre, México dirige sus miradas instintivamente hacia el Tepeyac” (2003, p. 413). Había sonado el momento de retomar el sueño fallido de Boturini.

Según Gutiérrez Casillas (1984), la idea de coronar solemnemente a la Guadalupana fue revivida en 1885. Mariano Cuevas menciona, por su parte, que esto se suscitó poco después, en 1886, a raíz de que en Jacona (Michoacán), perteneciente a la Diócesis de Zamora, se había llevado a cabo la coronación de Nuestra Señora de la Esperanza. Allí, de acuerdo con Cuevas, “varios eclesiásticos allí presentes, entre ellos el Sr. Arzobispo Labastida, tuvieron o renovaron el deseo de que la Virgen Santísima de Guadalupe fuera canónicamente coronada con todo el esplendor que podía esperarse del entusiasmo y magnanimidad del pueblo mexicano” (2003, p. 413).

La solicitud formal fue enviada a la Ciudad de las Siete Colinas el 24 de septiembre de 1886, a nombre del Episcopado Mexicano y suscrita por tres personajes notables dentro de aquél y de la jerarquía eclesiástica de nuestro país en general en aquel instante: el Arzobispo de México, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos; el Arzobispo de Michoacán, José Ignacio Árciga, XXXIII Obispo de Morelia; y el II Arzobispo de Guadalajara, Pedro Loza y Pardavé. Por aquellos ayeres el Sumo Pontífice era Gioacchino Vincenzo Pecci, que había tomado el nombre de León XIII y que, hasta la fecha, es recordado como el Papa de la doctrina social de la Iglesia y como el autor de la famosa Encíclica Rerum Novarum (1891), acerca de las condiciones de los trabajadores.

Sólo un obispo mexicano, nos dice Gutiérrez Casillas (1984, p. 362), no otorgó su consentimiento para el proyecto de la Coronación: Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas. Cuevas, por el contrario, omite la cuestión. La oposición de Sánchez causó escándalo tanto entre sus compañeros del Episcopado como entre los fieles, y se sumó a una larga lista de acciones que, en honor a la verdad, no correspondían a la de un obispo católico que salvaguardara la fe cristiana, a la misma jerarquía y a la Iglesia misma: no sólo había condenado las peregrinaciones al Tepeyac y las apariciones, sino que, asimismo, no vaciló en llamar “valientes soldados, hombres ilustrados” a los masones, enemigos jurados del catolicismo. Éstos, inclusive, lo habían felicitado en varias ocasiones.

Dejando lo anterior de soslayo, y sin importar lo acontecido, el mensaje arribó a Roma. La contestación del Vicario de Cristo fue bastante rápida. El 8 de febrero de 1887, el Papa expidió en Roma el Breve por el cual autorizaba la Coronación Pontificia. Transcribimos enseguida la traducción al español:

“Se nos ha presentado la relación de que todos los fieles de la Nación Mexicana veneran desde hace mucho tiempo, con singulares muestras de piedad y confianza, a la bienaventurada Virgen María bajo el título de Guadalupe; y con mucho empeño desde el año de 1740 habían suplicado al Cabildo Vaticano que la Imagen célebre en prodigios, fuese condecorada con corona de oro; pero las circunstancias civiles de México habían sido tales, que hasta ahora no ha podido tributarse este solemne obsequio de culto y devoción. Al presente, empero, los arzobispos y obispos de la Nación Mexicana, secundando los deseos de los fieles que les están encomendados, en la ocasión de que nos vamos a celebrar el quincuagésimo aniversario de nuestra Primera Misa, habiéndonos rogado con muchas instancias que para el próximo mes de diciembre les demos facultad de decorar a la supradicha dicha imagen con preciosa diadema, en Nuestro nombre y con Nuestra autoridad hemos benignamente acordado acceder a esta súplica […]. En virtud de Nuestra apostólica autoridad, por el tenor de las presentes, concedemos que el arzobispo de México, o uno de los obispos de la Nación Mexicana elegido por él, en cualquier día del próximo mes de diciembre, y observando lo que por derecho debe observarse, imponga solemnemente en Nuestro nombre y con Nuestra autoridad la corona de oro a la mencionada imagen de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe” (citado por Gutiérrez Casillas, 1984, p. 362).

Sin embargo, en términos eclesiásticos y canónicos, para los príncipes de la Iglesia Católica en México no bastaba con realizar la Coronación, sino también que se concediera un nuevo oficio litúrgico para celebrar anualmente a la Virgen de Guadalupe. Así pues, con ello en mente, el 27 de noviembre de 1889, D. Pedro Loza dio los primeros pasos para la consecución de dicho oficio.

Al margen de la incredulidad que las apariciones suscitaron en muchos creyentes, al grado de que el connotado historiador católico Joaquín García Icazbalceta se coronó como cabeza del movimiento antiaparicionista, las gestiones tanto para el oficio guadalupano como para la Coronación Pontificia prosiguieron. El 12 de febrero de 1882, los Obispos mexicanos se dirigieron oficialmente a la Santa Sede en demanda del Oficio ya descrito, en el que –explicaron– “más explícitamente constara la aparición y origen de la venerada imagen” (Gutiérrez Casillas, 1984, p. 361). Los adversarios de la autenticidad del suceso guadalupano no se quedaron de brazos cruzados: a su vez, enviaron al Vaticano las objeciones correspondientes en lengua latina, incontables cartas y hasta un agente que litigara en favor suyo. Los prelados, como respuesta, comisionaron al P. Francisco Plancarte Navarrete para rebatir los razonamientos antiaparicionistas.

Después de una prolongada expectación de catorce meses, durante los cuales los cardenales consideraron y sopesaron la cuestión, el ansiado decreto fue emitido. Era el 6 de marzo de 1894. En el documento se aprobaba, íntegro, el ambicionado oficio.

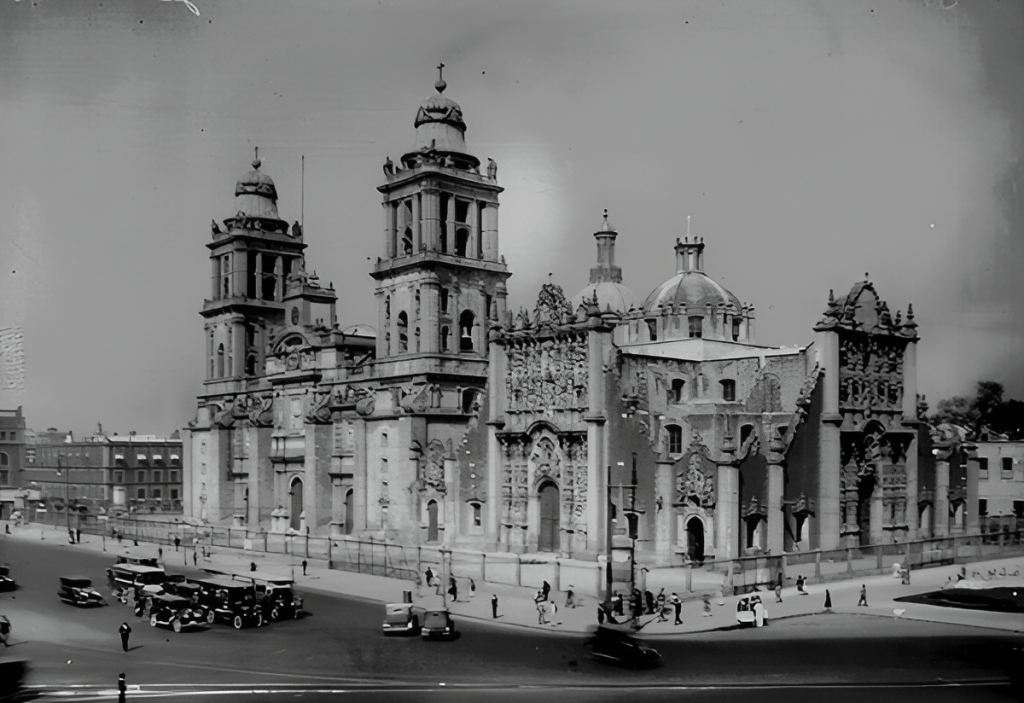

Mientras tanto, de forma simultánea, el proyecto de la Coronación había seguido en pie, pero sin consumarse todavía. A pesar de que, como ya vimos, Su Santidad León XIII había dado su venia, lamentablemente hubo un obstáculo más, de índole más humana y subjetiva, que pausó la iniciativa: la idea de renovar y ensanchar la Colegiata de Guadalupe, regenteada por D. Antonio Plancarte y Labastida, que había cursado estudios en el Seminario Tridentino de Morelia.

Mariano Cuevas, que vivió aquellos acontecimientos –el tomo quinto de su obra Historia de la Iglesia en México fue publicado originalmente en plena persecución religiosa, en 1926–, no tiene reparo en afirmar que, si bien “el celo y abnegación demostrados por D. Antonio […] en la colecta de fondos y dirección de los trabajos de la Colegiata, fueron ciertamente notorios y edificantísimos”, el decorado final “resultó heterogéneo, exótico, lúgubre, y en su conjunto inferior al antiguo que para entonces se inutilizaba” (2003, p. 413).

En opinión de este historiador eclesiástico, la remodelación no sólo significó un gasto innecesario, sino un lamentable motivo para diferir por siete años la Coronación Pontificia de la Virgen de Guadalupe. A su juicio, más habría valido gastar los recursos recaudados para edificar otro templo, o al menos una capilla, en la cumbre del cerrito del Tepeyac (2003, p. 413). Gutiérrez Casillas, en contraste, considera que la intención de Plancarte y Labastida fue buena, y que todo se hizo “para que la solemnidad de la coronación correspondiera a la grandeza del proyecto, que era el hacer a la Madre de Dios, bajo su advocación nacional, un obsequio de culto y devoción”, de allí que “se pensó en reformar con esplendidez su santuario” (1984, p. 363). Siete años, siete meses y siete días –¿mera casualidad de las cifras o una coincidencia divina?– tuvo que permanecer la sagrada imagen en la iglesia de Capuchinas, aguardando pacientemente –y con ella, todo el pueblo católico mexicano– la conclusión de las obras. Fueron siete años “que los mexicanos nos parecieron siglos” subraya Cuevas (p. 413).

Zanjado el asunto de la Colegiata, en abril de 1895, los trabajos finalizaron. El camino quedó libre –¡por fin!– para la Coronación Pontificia de la Santísima Virgen de Guadalupe. Labastida fue quien anunció la fecha de la magna jornada: el 12 de octubre, el Día de la Raza y de la Hispanidad y festividad de Nuestra Señora del Pilar, de aquel mismo año.

De los preparativos para aquel día y los pormenores del mismo, que bien vale la pena rescatar con el mayor cuidado y esmero posibles, nos ocuparemos en otra entrada.

© 2024. Todos los derechos reservados.

Bibliografía:

Cuevas, M. (2003) Historia de la Iglesia en México. Tomo V. México: Porrúa.

Escamilla González, I. (2010). La piedad indiscreta: Lorenzo Boturini y la fallida coronación de la Virgen de Guadalupe. En: Francisco Javier Cervantes Bello (coord.), La Iglesia en Nueva España. Relaciones económicas e interacciones políticas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. pp. 229-555.

Gutiérrez Casillas, J. (1984). Historia de la Iglesia Católica en México. México: Porrúa.

Ramos Aguirre, F. (14 de febrero de 2022). Eduardo Sánchez Camacho, obispo, liberal y anti-guadalupano. Paso Libre-Grecu (Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura). https://pasolibre.grecu.mx/eduardo-sanchez-camacho-obispo-liberal-y-anti-guadalupano/

Sánchez y de Mendizábal, M. A. (17 de diciembre de 2023). La corona de Santa María de Guadalupe. Centro de Estudios Guadalupanos. UPAEP. https://historicoupress.upaep.mx/index.php/opinion/editoriales/desarrollo-humano-y-social/6957-la-corona-de-santa-maria-de-guadalupe

Traslosheros, J. E. (2002). Señora de la historia, Madre mestiza, Reina de México. La coronación de la Virgen de Guadalupe y su actualización como mito fundacional de la patria, 1895. Signos históricos. 4(7). https://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/historicos/article/view/89