Los mal llamados “arreglos” del 21 de junio de 1929

Lic. Helena Judith López Alcaraz

En un par de días más, el 21 de junio, se cumplirán 95 años de la jornada en que la Cristiada llegó a su término oficial a través de los llamados “arreglos” entre el presidente interino Emilio Portes Gil y los prelados Leopoldo Ruiz y Flores (1865-1941) y Pascual Díaz y Barreto (1876-1936), obispos de Morelia y Tabasco respectivamente, representantes del grupo conciliador del Episcopado Mexicano. Dichos prelados habían intentado llegar a un acuerdo con el régimen perseguidor desde su inicio y tratado de trabar negociaciones tanto con Plutarco Elías Calles como con Álvaro Obregón.

En la posibilidad del susodicho pacto, el Estado veía la oportunidad para sojuzgar definitivamente a la Iglesia y acabar con el levantamiento de los cristeros, que para ese momento ya era una guerra en toda forma. Además, aquéllos habían sufrido un fuerte golpe moral y militar al haber pedido recientemente a su Jefe supremo, el general neoleonés Enrique Gorostieta Velarde, el 2 del mismo mes y año. En su lugar, Jesús Degollado Guízar tomó el mando.

El 5 de junio, los obispos ya mencionados departieron largamente con Portes Gil. Se convino que pronto se reanudaría el culto, se devolverían los templos y objetos que se encontraran dentro de ellos, y que, supuestamente, se decretaría la amnistía a los cristeros levantados, si aceptaban licenciarse adecuadamente. El 12 de junio hubo otra reunión, donde ambas partes prometieron presentar, el 13, las bases del acuerdo.

Así sucedió. Aquella jornada, el mandatario interino expuso una proposición que no cedía, ni un ápice, en lo ya planteado por Calles. La Constitución no sería alterada, ni siquiera una coma. En la práctica, sólo se volverían a abrir las iglesias y los sacerdotes podrían volver a impartir los Sacramentos en ellos. El único logro, en sí, sería la restauración de la vida eclesial. Los problemas de fondo quedaron fuera de la mesa de negociaciones. Los jerarcas católicos, a la hora de la hora, no pudieron conseguir ninguna prerrogativa a favor. El gobierno llevaba la ventaja.

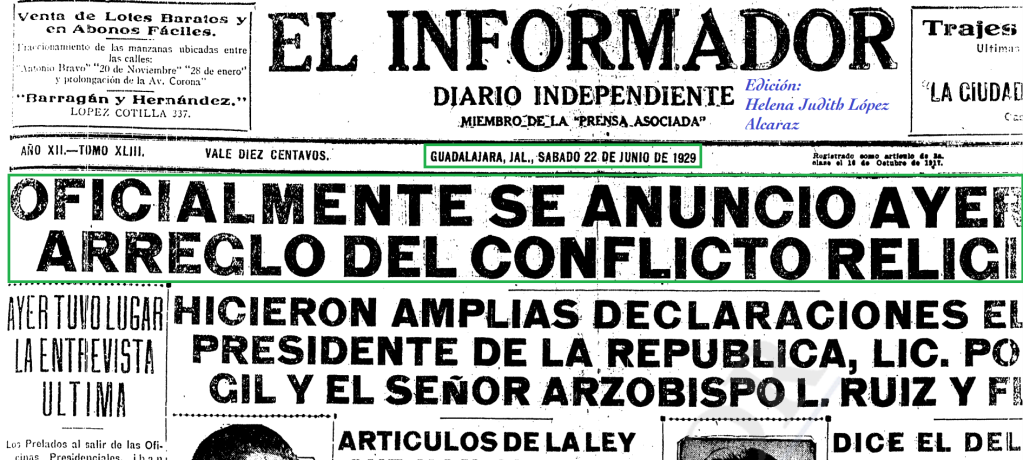

El 21 de junio, por fin, se concretaron los “arreglos”, con lo que, oficialmente, la Guerra Cristera había acabado. Ese mismo día se difundieron los “acuerdos” logrados en las entrevistas descritas, y el periódico capitalino El Universal encabezó así su edición: “El conflicto religioso terminó ya”. Y en El Informador, diario tapatío, se añadió lo siguiente: “Artículos de la ley que han sido mal comprendidos, han sido aclarados”.

En páginas interiores de El Universal, por su parte, apareció el siguiente comunicado firmado por Monseñor Ruiz y Flores:

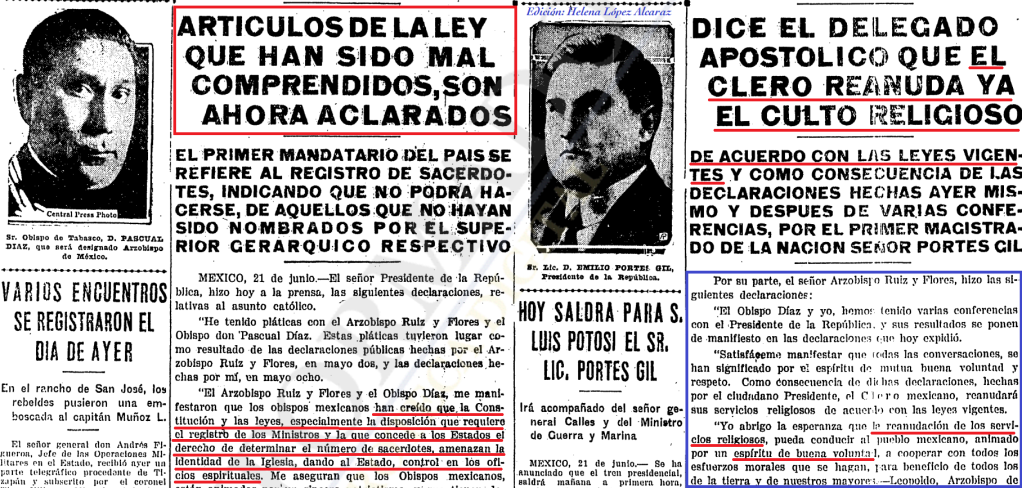

“El obispo Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el C. Presidente de la República y sus resultados se ponen de manifiesto en las declaraciones que hoy expidió. Me satisface manifestar que todas las conversaciones se han significado por un espíritu de mutua buena voluntad y respeto. Como consecuencia de dichas declaraciones hechas por el C. Presidente, el clero mexicano reanudará los servicios religiosos de acuerdo con las leyes vigentes. Yo abrigo la esperanza que la reanudación de los servicios religiosos pueda conducir al pueblo mexicano, animado por un espíritu de buena voluntad, a cooperar en todos los esfuerzos morales que se hagan para beneficio de todos los de la tierra de nuestros mayores. México, D.F., 21 de junio de 1929. Leopoldo Ruiz y Flores, Arzobispo de Michoacán y Delegado Apostólico.”

Palabras casi análogas también se publicaron en El Informador, como podrá apreciar el lector en una de las ilustraciones de la entrada que nos ocupa.

Estos “arreglos” –no tiene por qué sorprendernos–, como quedó más que manifiesto y diáfano, constituyeron una auténtica farsa, con todo y los repiques de campanas y los cohetes lanzados para celebrar el fin de la guerra. Incontables personas creyeron que los obispos no sólo habían actuado con exceso de buena fe, sino que habían pecado de ingenuos, por mencionar un epíteto más gentil. Otros creían que fueron un par de tontos que se habían dejado engañar.

Se les llamó “componenderos” y, es preciso expresarlo, muchos no vacilaron en afirmar que eran traidores. Fueron baldones con los que tendrían que cargar el resto de su existencia. Independientemente del juicio de Dios, que cada ser humano enfrenta después de la muerte, así se les consideró en su tiempo. Eso sin mencionar que una de las condiciones para los susodichos “acuerdos” fue que tres prelados salieran del país: Francisco Orozco y Jiménez, José de Jesús Manríquez y Zárate y José María González y Valencia, obispos de Guadalajara, Huejutla y Durango, respectivamente. Tanto Ruiz y Flores como Díaz y Barreto lo aceptaron.

Era como haber retornado a las circunstancias previas a la suspensión de cultos, al punto de partida de la fase más álgida del conflicto. Fue la instauración de lo que se denominó modus vivendi, aunque para los cristeros fue, en realidad, el modus moriendi.

Ellos, principal carne de cañón en el asunto, tuvieron que deponer las armas, aun sabiendo que el gobierno no cumpliría la palabra dada de respetar sus vidas. Muy pronto comenzaron a cazarlos de forma sistemática, al grado de que se ha llegado a decir que murieron más jefes cristeros después de la componenda que durante la guerra misma. De nada sirvió que ellos hubiesen cumplido con su parte de un trato en el cual no participaron.

No por nada, en honor a la verdad, muchos sintieron que los habían vendido y traicionado miserablemente. Ni siquiera se les tomó en cuenta en las tentativas de entendimiento con el gobierno, como si no hubiesen existido. Incontables católicos, en particular los más comprometidos con la resistencia, compartieron su parecer. Los antiguos cristeros que sí alcanzaron a escaparse de la matanza tuvieron que abandonar sus lugares de origen y empezar de nuevo en otro lugar. Otros emigraron a los Estados Unidos.

Tales fueron las primeras muestras de “buena voluntad” del gobierno que, a todas luces, había salido triunfante. Poco después de un mes de llevados a cabo los “arreglos”, el 27 de julio –otras fuentes indican el 27 de junio–, los masones dieron un gran banquete al presidente Portes Gil, quien, en el brindis, les dirigió las palabras que siguen:

“Mientras el clero fue rebelde a las Instituciones y a las Leyes, el Gobierno de la República estuvo en el deber de combatirlo… Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado. Y ha declarado sin tapujos: que se somete estrictamente a las Leyes. Y yo no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las Leyes… La lucha [sin embargo] es eterna. La lucha se inició hace veinte siglos. Yo protesto ante la masonería que, mientras yo esté en el Gobierno, se cumplirá estrictamente con esa legislación.

En México, el Estado y la masonería, en los últimos años, han sido una misma cosa: dos entidades que marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder, han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería” (citado en Scharlman, 2012, p. 628).

En lo tocante al culto, las Misas retornaron, los presbíteros dejaron su vida de forajidos y los templos fueron devueltos poco a poco –no todos, eso sí; algunos siguieron, y continúan hasta nuestros días, siendo utilizados como dependencias gubernamentales, bibliotecas, etcétera–. Pero no hay que creer que los sacramentos volvieron a impartirse allí de inmediato. En el caso de Sahuayo de Díaz, Michoacán, por ejemplo, el templo parroquial de Santo Santiago Apóstol fue devuelto formalmente el 19 de julio de 1929, prácticamente un mes después de los “arreglos”.

Y, a pesar de ello, no significó que se reanudara el culto. Tuvieron que pasar algunos días más para celebrar Misa y para que la cura de almas reiniciara. Primero hubo confesiones en masa, semejantes a las de los últimos días de julio de 1926. Luego, los bautismos. Por último, casamientos. Los trámites para la supuesta vuelta a la normalidad eran largos. En adición, había otro problema que resolver: la limpieza y rehabilitación del recinto sagrado, que había servido como cuartel, caballeriza y armería desde agosto de 1926. Aun así, la entrega efectiva de los templos sahuayenses demoró hasta los primeros días de agosto de 1929.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la persecución religiosa se recrudeciera, máxime en entidades como Veracruz, Chihuahua y Tabasco. En 1931, y sólo por mencionar un ejemplo, un sacerdote –el hoy Beato Ángel Darío Acosta Zurita– sería asesinado dentro de la Catedral veracruzana. Más tarde, el acoso y asechanzas de las autoridades se intensificaron en el ámbito escolar, al grado de que inspectores eran enviados a las escuelas, incluso a las particulares, para verificar que no se enseñara religión, so pena de cárcel para el docente encargado y otras sanciones para el plantel. Y esto sólo era una parte. Para 1934, al promoverse el socialismo y el comunismo, se suscitó incluso el asesinato de católicos por parte de los llamados «camisas rojas» afuera de una iglesia de Coyoacán, en la Ciudad de México.

El vil armisticio de 1929, como quedó probado desde el comienzo, bien mereció que, hasta la fecha, se hable de él con comillas, o añadiendo el vocablo “llamados”, para poner en duda su veracidad o bien, tal cual, para externar una burla, lo mismo que ellos fueron: una mofa para el pueblo católico mexicano en la cual se pagó un precio altísimo a cambio de prácticamente nada. No en vano Jean Meyer, el famoso historiador de Niza, intituló así uno de sus libros: «Si “arreglos” pueden llamarse».

Fotografías tomadas de Vintage Image Photos y de Relatos e Historias de México.

Fuentes:

Carmona Dávila, D. (2024). Finaliza la guerra cristera sin pacto alguno del gobierno con el Vaticano, únicamente los actos del clero se ajustarán a las leyes vigentes. 21 de junio de 1929. Memoria Política de México. https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/6/21061929.html

Laureán Cervantes, L. (2016). El niño testigo de Cristo Rey. España: Buena Tinta.

Scharlman, J. (2012). México, tierra de volcanes. México: Porrúa.

Descubre más desde Crónicas de la Ciénega. Desde Michoacán.

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.