La Coronación Pontificia de la Santísima Virgen de Guadalupe (Tercera y última parte)

Lic. Helena Judith López Alcaraz, cronista honoraria adjunta de Sahuayo

Presentamos aquí la conclusión de la serie sobre este magno evento, realizado el 12 de octubre de 1895 en la Antigua Basílica de Guadalupe. Las dos entradas que la preceden pueden hallarse en este mismo blog.

Dicho esto, prosigamos.

En medio del fervoroso júbilo y la incontenible emoción, estando ya todos los asistentes y miembros del clero en sus respectivos sitios, se cantó la hora litúrgica de nona. Hecho esto, la preciosa corona de oro con que sería engalanada la imagen de la Guadalupana fue llevada en procesión dentro de la Colegiata y entregada al abad, José Antonio Plancarte y Labastida, quien a su vez la remitió al Arzobispo de México, Próspero María Alarcón y Sánchez.

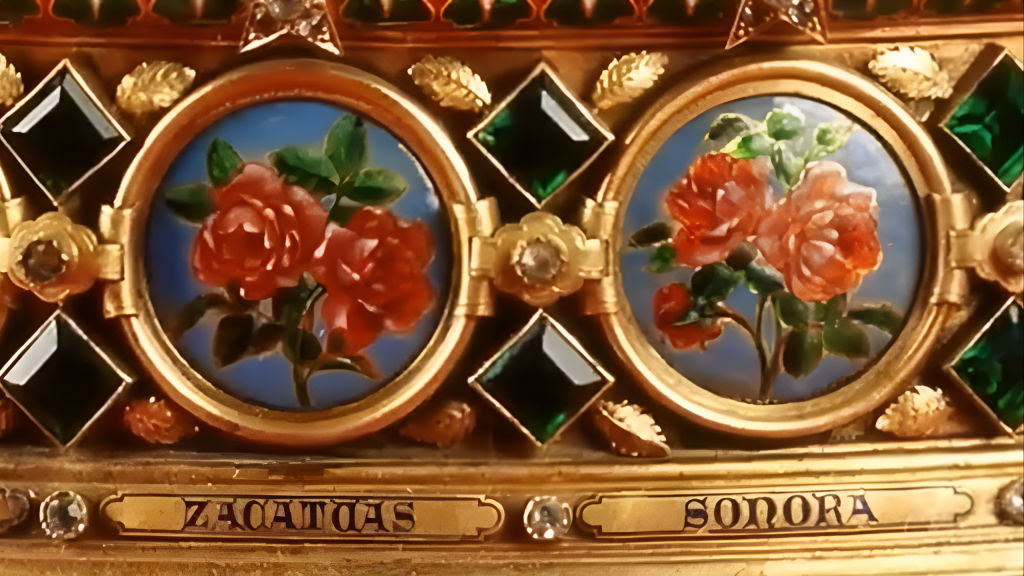

Dicha corona, de acuerdo con Sánchez y de Mendizábal, fue elaborada por el acreditado artista parisiense y joyero Edgar Morgan, a quien el mismo Plancarte y Labastida encomendó, personalmente, el preciado proyecto. El diseño original, a su vez, había sido hecho por Rómulo Escudero y Pérez Gallardo, y el dibujo por el pintor y decorador Salomé Pina. También se llevó en procesión otra corona, pero hecha de plata.

El Arzobispo Alarcón, conforme a las prescripciones del Rituale Romanum, bendijo solemnemente la corona y luego la asperjó con agua bendita, tres veces, y la incensó, también tres ocasiones.

La fórmula de la bendición, traducida del latín al español, decía:

“Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, por cuya clementísima dispensación todas las cosas han sido hechas de la nada; rogamos instantemente a tu majestad que te dignes bendecir y santificar esta corona destinada al ornato de la Sagrada Imagen de la Madre de tu Hijo. Por el mismo Jesucristo Señor nuestro que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén.”

Hecho lo anteriormente descrito, se organizó la procesión de rito para conducir la corona por las naves de la Iglesia, y al concluir, aquélla fue dispuesta sobre un cojín de terciopelo rojo recamado en oro en el Altar al lado de la Epístola –el derecho viendo hacia el altar– y se promulgó la Indulgencia plenaria que Su Santidad León XIII había concedido a los que asistieren a la ceremonia. Dos canónigos actuaron como diácono y subdiácono.

Fue entonces cuando dio inicio la Misa Pontifical, cantada por Monseñor Alarcón y acompañada por el magnífico Orfeón de Querétaro, bajo la dirección del padre José Guadalupe Velázquez. Se llevó a cabo la ejecución de la misa Ecce ego Joannes, de Palestrina.

Acabada la Misa pontifical, acaeció por el fin el momento culmen, el más esperado: la Coronación Pontificia. El sueño de Lorenzo Boturini estaba por cumplirse, y con él, el de todos los mexicanos. Una vez arriba de la plataforma dispuesta para tal efecto, Monseñor Alarcón besó la mejilla de la imagen de la Morenita y en seguida él y el Arzobispo de Michoacán, don Ignacio Arciga, pusieron la corona de oro sobre la cabeza de la Virgen. Para ello, la suspendieron de las manos del ángel que se hallaba sobre el marco.

Mientras imponía la Corona, muy conmovido pero con voz clara, el Arzobispo pronunció en latín las palabras estipuladas en el Ritual:

“Sicut a nobis coronaris in terris, sic a Christo per te coronari mereamur in coelis”.

Esto, traducido al español, significa:

“Que así como nosotros te coronamos a Ti tierra, merezcamos asistidos de tu amparo ser coronados por Nuestro Señor Jesucristo en el cielo”.

Eran las once y cuarenta y cinco minutos en punto.

En ese instante la emoción se desbordó. Los fieles, llenos de devoto entusiasmo, prorrumpieron en aclamaciones que se resumieron en cuatro vocablos: “¡Viva!”, “¡Madre!”, “¡Sálvanos!” y “¡Patria!”, que dentro y fuera de la Basílica fueron exhaladas en imponente clamor. Al mismo tiempo, las campanas repicaron en son gozoso y los cohetes ascendieron hacia la bóveda celeste.

Al final, como cierre natural para una ceremonia de tal índole, se entonó el Te Deum en acción de gracias, y los treinta y ocho prelados, uno a uno, colocaron sus báculos y mitras a los pies del altar de la Virgen de Guadalupe, consagrándole de tal forma las Diócesis que regenteaban y poniéndolas bajo su amparo.

Tampoco se dejó de proferir una oración-juramento, compuesta por Plancarte y Labastida, que decía:

“¡Salve augusta Reina de los mexicanos! ¡Madre Santísima de Guadalupe, Salve! Ante tu trono y delante del cielo, renuevo el juramento de mis antepasados, aclamándote Patrona de mi Patria México, confesando tu milagrosa aparición en el Tepeyac, y consagrándote cuanto soy y tengo. Tuyo soy. Gran Señora, acéptame y bendíceme. Amén” (1896, p. 93).

Con esta plegaria, México se consagró a la Reina del Cielo, la misma que bajó de él al Tepeyac en diciembre de 1531.

A nadie sorprendió ver que don Porfirio Díaz no asistió a la ceremonia. Es cierto que, en general, su política para con la Iglesia había sido tolerante –y en extremo permisiva en opinión de los liberales más radicales y de los jacobinos–, y que a partir de 1876, cuando el oaxaqueño comenzó a regir los destinos nacionales, la institución eclesiástica había entrado en una etapa de reconstrucción que, para 1892, alcanzó su momento dorado, de mayor auge. También que, gracias a esa táctica de “llevar la fiesta en paz”, habían prosperado los seminarios, conventos, colegios y demás obras de beneficencia católica, y que la piedad familiar y el acercamiento a los Sacramentos habían aumentado de forma considerable. Pero eso, lógicamente, no equivalía a que el presidente acudiera a un evento tan importante para los católicos. Incluso Díaz lo sabía: para mantener aquella calma, existían límites que ni él, el amo temporal de México, no podía traspasar, por bien no sólo del país que dirigía, sino de sí mismo también.

El P. Mariano Cuevas, que es mucho más incisivo en sus apreciaciones que su colega jesuita Gutiérrez Casillas, no vacila en aseverar que “fue desacierto nacional de Díaz no presentarse, como fue desacierto no felicitar al Papa en sus «Bodas de Oro»” –recordemos que, precisamente, tal había sido el aniversario en el que el Pontífice emitió el Breve de la Coronación, el quincuagésimo de su primera Misa– (2003, p. 416). Sin embargo, al mismo tiempo, añade:

“La presencia de los poderes públicos no la deseó nadie. Aunque en el concepto liberal práctico mandatario significa mandón, en el del diccionario de la lengua castellana no significa sino mandadero y la familia puede muy bien celebrar sus grandes eventos y sostener sus júbilos sin la augusta presencia de sus mandaderos” (p. 416).

A diferencia de su esposo, doña Carmelita Romero Rubio, primera dama de México, sí estuvo presente.

El 12 de noviembre de 1886, poco más de un año después, el padre Plancarte publicó un Catecismo de la Coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe, en el que retomaba el tema de la coronación en los siguientes términos:

“Que circule en toda la República y que mis amados compatriotas tomen parte en el homenaje de respetuoso amor y sagrada veneración que la Santa Iglesia Católica va a tributar a la Madre amorosa y tierna de los mexicanos, la Virgen Sma. De Guadalupe. Que tan solemne coronación sea el sello indestructible de la unidad religiosa y autonomía política de México. Tales son los votos del último de los hijos de tan gran Madre y es vuestro compañero y capellán que no tiene otra mira que servir a la Iglesia y a su Patria”.

Cabe decir que la solemne coronación de Nuestra Señora de Guadalupe en México el 12 de octubre de 1895, inspiró a los habitantes de San Juan de los Lagos la idea de pedir también la Coronación Pontificia de la bendita imagen de la Virgen que se venera en aquella bella localidad alteña.

No menos importantes fueron las profusas consecuencias de la majestuosa ceremonia, las cuales, como lo señala Adame Goddard (2008), “no estaban originalmente previstas para la tradición guadalupana. Ésta, por una parte se fortalece internamente, al recibir el apoyo decidido de la Santa Sede y, por la otra, se expande hacia todo el continente americano” (p. 274). En adición, “fruto de esta época guadalupana fueron el grupo de escritores que tanto publicaron entonces. Descuellan entre ellos, el Ilmo. Sr. Vera por su documentación, Don Agustín de la Rosa por su lógica y el P. Antícoli por su fervor guadalupano” (Cuevas, 2003, p. 416).

Cerramos esta entrada expresando que la década posterior al acontecimiento posibilitó, gracias a la postura conciliadora de don Porfirio Díaz, que los católicos mexicanos pudiesen no sólo honrar a la Soberana de su atribulada nación, sino que, en general, practicasen su religión con calma y sosiego, como no habían podido hacerlo desde los tiempos de la persecución liberal, jacobina y –en su momento, específicamente– juarista y lerdista. Por el contrario, a partir de la caída del gobernante octogenario en 1911 y desde el estallido de la revolución carrancista, la sombra ominosa del odio anticatólico y las asechanzas de quienes lo profesaban se cernió sobre el terruño consagrado a “la compuesta de flores maravilla”, como la llamó la Décima Musa en un poema.

Por fin, en los años 20, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, se cernieron sobre México aquellos “terrores del porvenir” descritos en la introducción del Álbum de la coronación (p. 11; véase la entrada anterior de esta serie). Incontables hombres y mujeres de toda edad y condición, generosa y valientemente, enfrentarían la muerte violenta en aras de aquello en lo que creían, con un doble grito, síntesis sublime de sus más grandes amores y vítor glorioso a los dos soberanos de México: Cristo, el Rey del Universo, Redentor del género humano, Segunda Persona de la Santísima Trinidad; y Su Madre, Santa María de Guadalupe, la Reina de cielos y tierra, y Corredentora con Su Hijo.

Aquellos mártires corroboraron y rubricaron que –por lo menos entonces– la Coronación Pontificia de la Morenita no había sido una mera ceremonia litúrgica, sino la expresión religiosa y solemne de que, en efecto, México estaba consagrado a su Reina y Emperatriz.

Porque aquellos versos del “Tú reinarás” que tan devota y entusiastamente entonaban, no eran meros vocablos poéticos, ni producto de un febril aunque quimérico amor, sino una realidad que ellos, con su sacrificio cruento, querían cumplir y perpetuar:

Reine Jesús por siempre,

reine Su corazón,

en nuestra patria, en nuestro suelo,

¡que es de María la Nación!

Sólo los hechos venideros, y el propio actuar del pueblo católico mexicano, comprobarán si sigue siéndolo. Porque ya lo dicta el dicho: obras son amores, y no buenas razones.

© 2025. Todos los derechos reservados.

Nota:

(1) Comentario de la autora.

Bibliografía:

Adame Goddard, Jorge (2008). Significado de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en 1895. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/5006158

Cuevas, M. (2003) Historia de la Iglesia en México. Tomo V. México: Porrúa.

Gutiérrez Casillas, J. (1984). Historia de la Iglesia Católica en México. México: Porrúa.

Periódico La Voz de México. Diario religioso, científico, político y literario. Edición del sábado 12 de octubre de 1895.

Sánchez y de Mendizábal, M. A. (17 de diciembre de 2023). La corona de Santa María de Guadalupe. Centro de Estudios Guadalupanos. UPAEP. https://historicoupress.upaep.mx/index.php/opinion/editoriales/desarrollo-humano-y-social/6957-la-corona-de-santa-maria-de-guadalupe

Traslosheros, J. E. (2002). Señora de la historia, Madre mestiza, Reina de México. La coronación de la Virgen de Guadalupe y su actualización como mito fundacional de la patria, 1895. Signos históricos. 4(7). https://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/historicos/article/view/89

Álbum de la coronación de la Sma. Virgen de Guadalupe. Reseña del suceso más notable acaecido en el Nuevo Mundo. Noticia histórica de la milagrosa aparición y del Santuario de Guadalupe. Desde la primera ermita hasta la dedicación de la suntuosa basílica. Culto tributado a la Santísima Virgen desde el siglo XVI hasta nuestros días (1895). Imprenta “El Tiempo” de Victoriano Agüeros. Digitalizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Descubre más desde Crónicas de la Ciénega. Desde Michoacán.

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.